ケアマネ試験が難しい!

試験に1回で合格する人の勉強方法が知りたい!

合格した人の勉強ノートが見たい!

ケアマネの試験は「難しい」と言われています。

私が受けた令和元年度を含めた最近5年間の合格率は次の表のとおりです。

| 受験者数 | 合格者数 | 合格率 | |

| 第21回(平成30年度) | 49,332 | 4,990 | 10.1% |

| 第22回(令和元年度) | 41,049 | 8,018 | 19.5% |

| 第23回(令和2年度) | 46,415 | 8,200 | 17.7% |

| 第24回(令和3年度) | 54,290 | 12,662 | 23.3% |

| 第25回(令和4年度) | 54,406 | 10,328 | 19.0% |

ケアマネ試験の合格率が20%を超えることはほとんどありません。

100人受けて20人受からないのがケアマネの試験です。

私が受けた令和元年度のケアマネ試験の合格率は19.5%と、前年の平成30年度の10.1%を大きく超える結果となりました。

私も「ケアマネ試験は難しい」と聞いていたので勉強をして挑みましたが、「勉強をすれば合格できる試験」であることは間違いありません。

ケアマネの試験になかなか合格できないという人は、もしかすると勉強方法が間違っているのかもしれません。

ケアマネの試験に何度も挑戦している人も、初めて受験する人も、次の試験では絶対に合格したいですよね。

そこで今回は、「ケアマネ試験に1回で合格する人の勉強方法を紹介!実際のノートも公開!」というテーマで解説していきます。

私が実際に1発で合格した勉強方法になりますので、再現性はあります。

この記事を読んでいただいて、「あ、勉強の方法間違えてたかも……。この方法ならできる気がする!」と思った人はぜひ実践してみてくださいね。

それでは、早速紹介していきましょう。

>>介護職におすすめの求人サイト6社比較ランキング!選び方や口コミ・評判も紹介!

ケアマネ試験の勉強方法は4つの手順で進めていく

ケアマネ試験に合格するためには、勉強を4つの手順で進めていく必要があります。

4つの手順は以下のようになっています。

ポイント

- 過去問を解く

- 過去問の分野別の得点率を出す

- ワークブックで知識を増やす

- 模擬問題集を解く

どうですか?

今までこの手順で勉強を進めていたでしょうか。

ケアマネージャーの試験に合格するためには、この4つの手順で勉強をするのが近道です。

大切なことなので伝えておきますが、これはケアマネ試験で満点を取るための勉強方法ではなく、ケアマネ試験に合格するための勉強方法です。

皆さんは、ケアマネになるために勉強しているのであって、満点を取るために勉強しているわけではないことを最後まで心にとめておいてくださいね。

それでは、1つずつみていきましょう。

【 1 】過去問を解く

ケアマネ試験の勉強方法として最初に行うことは、「過去問を解く」ということです。

ケアマネの試験に限らず、資格試験は「過去問から解く」というのは基本です。

私自身、過去問から取りかかりました。

これには明確な理由があります。

過去問から解き始める理由には次の2つがあります。

ポイント

- 問題の傾向や出題の雰囲気に慣れる

- 自分の知識を確認する

過去問を最初に解くことで、まずはケアマネ試験の問題の傾向や出題の雰囲気に慣れることが大切です。

そして、実際に過去に出題された問題を解くことで「自分の現在の知識」を確認することができます。

最初に過去問を解くことで、問題の傾向や出題の雰囲気に慣れながら現在の自分の知識量を確認することができるということです。

ここで大切なことがあります。

過去問を最初に解いていきましょうとお伝えすると「じゃあ、とりあえず過去問を1回全部解けば良いのね」と考える人がいます。

たとえば、過去問は3〜5年分の問題がついていますが、それぞれの年の問題を1回ずつ解いて終わりにするということです。

もし、各年の問題を1回ずつ解いて終わりにしていたという人がいれば、それは勉強方法の間違いの1つです。

大切なことは、過去問は1度やった年の問題も繰り返し解くことです。

2018(平成30)年の問題を最初から最後まで解いたら終わりではなく、また2018(平成30)年の問題を解くんです。

「同じ問題やったって意味ないじゃん」

と思う人もいるかもしれませんね。

もしあなたがすべての問題に解説しながら答えることができるなら、もうやる必要はないでしょう。

しかし、1問でも間違えた問題があるのであれば、それはまだあなたの知識として定着していないことになります。

つまり、過去問は間違えた問題が1問でもある限り、何度でも繰り返す価値があるんですね。

そして、繰り返し解くことで知識を記憶に定着させることができます。

でも、最初に言いましたね。

ケアマネ試験で満点を取ることが目的ではなく合格することが目的です。

同じ年の過去問を永遠にやっていては勉強が前に進みませんので、ある程度繰り返す回数を決めましょう。

ちなみに、私の場合は3回と決めました。

つまり、5年分の問題が載っている過去問を1冊購入し、各年3回ずつ解いたので全部で15回解きました。

「過去問15回も解く時間ないよ!」という人もいるかもしれませんが、過去問を3回解くというのは毎回最初から最後までやるわけではありません。

具体的な流れを説明すると次のような感じになります。

ポイント

- 1回目:過去問を最初から最後まで解いて答え合わせをする

- 2回目:1回目で間違えたところだけを解く

- 3回目:2回目で間違えたところだけを解く

このような感じで過去問は使用します。

つまり、1回目より2回目、2回目より3回目と挑戦する問題が減っていくことになります。

毎回すべての問題を解かない理由としては、1回目で解けた問題は当日も解けるからです。

だから、1回目で解けた問題は2回目にはもうやりません。

2回目で解けた問題も、3回目にはやりません。

これが合格するためにポイントとなる部分です。

ここで注意してほしいことがあります。

注意ポイント

勘で当たった問題は「できた」とは言わない

勘で当たった問題は、理解して解いている訳ではないので出来た問題には含めないようにしましょう。

では、過去問の使い方はどのようにすれば良いでしょうか。

私は書いて覚えるタイプなので書いて覚えました。

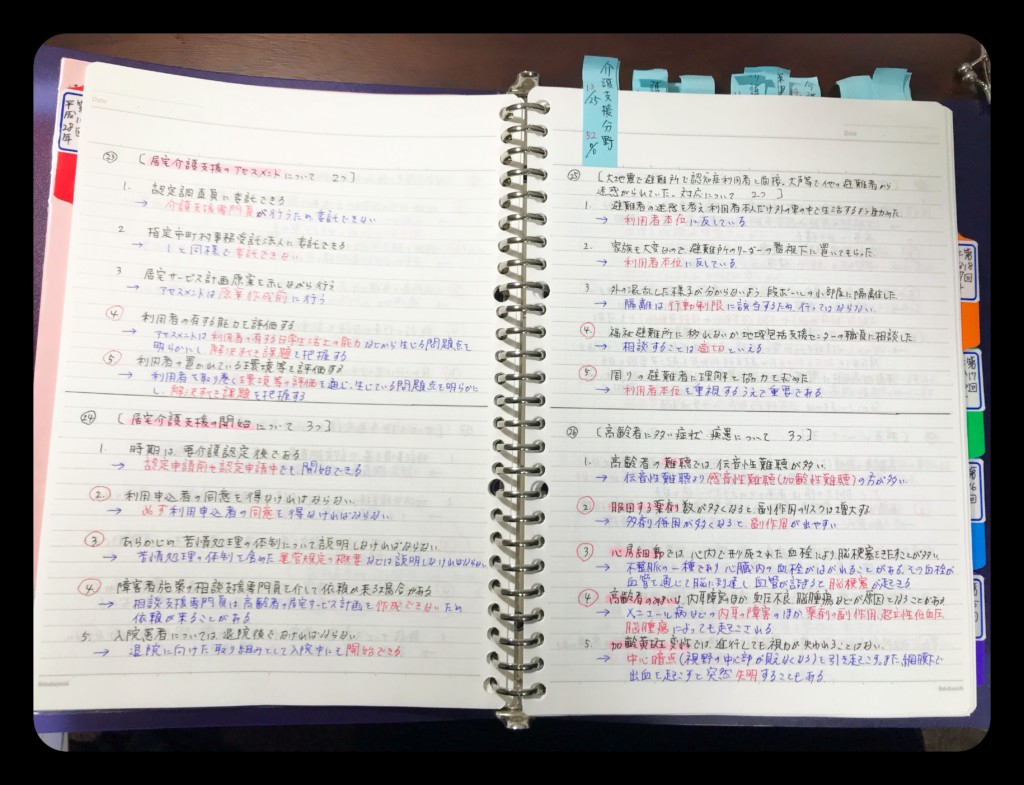

実際に勉強したときのノートを掲載しておきます(汚くてすみません……)。

実際に使用したノート

私は試験勉強を始めたのが比較的早い段階だったので、過去問の1回目には時間をかけました。

最初に問題と選択肢をノートに写します。

答えを書いて、答え合わせをします。

それぞれの選択肢の横や下のスペースに、解説を書いていきます。

問題集の1回目は、正解でも不正解でも全部の問題に対して行いました。

これはあくまでも、ある程度の時間が確保できて実践できるノートになるので、時間がない人は「3〜5年分の過去問を3回解いて答えられるようにする」ということを目標に進めてください。

【 2 】過去問の分野別の得点率を出す

過去問の1回目を解き終わったら必ずやってほしいことが1つあります。

それは「各分野の得点率を出す」ということです。

ケアマネージャーの試験は、大きく2つの分野に分かれています。

ポイント

- 介護支援分野

- 保健医療福祉サービス分野

「介護支援分野」と「保健医療福祉サービス分野」の2つの分野毎に、得点率を計算します。

この作業を「絶対」にやってほしい理由が3つあります。

ポイント

- 自分の得意分野と不得意分野を視覚化するため

- 今後の勉強方針を決めるため

- ケアマネ試験は両方の分野で70%以上の正答率が必要だから

特に大切なのは、3つ目の理由です。

ケアマネ試験は、「全体」で70%以上で合格ではなく、「各分野」で70%以上ずつ得点して合格となります。

過去問を解き始めた段階で、自分が今各分野で何%程度得点できるのかを知ることが大切です。

ケアマネの試験は、得意を伸ばすのではなく苦手を克服する勉強方法が必要です。

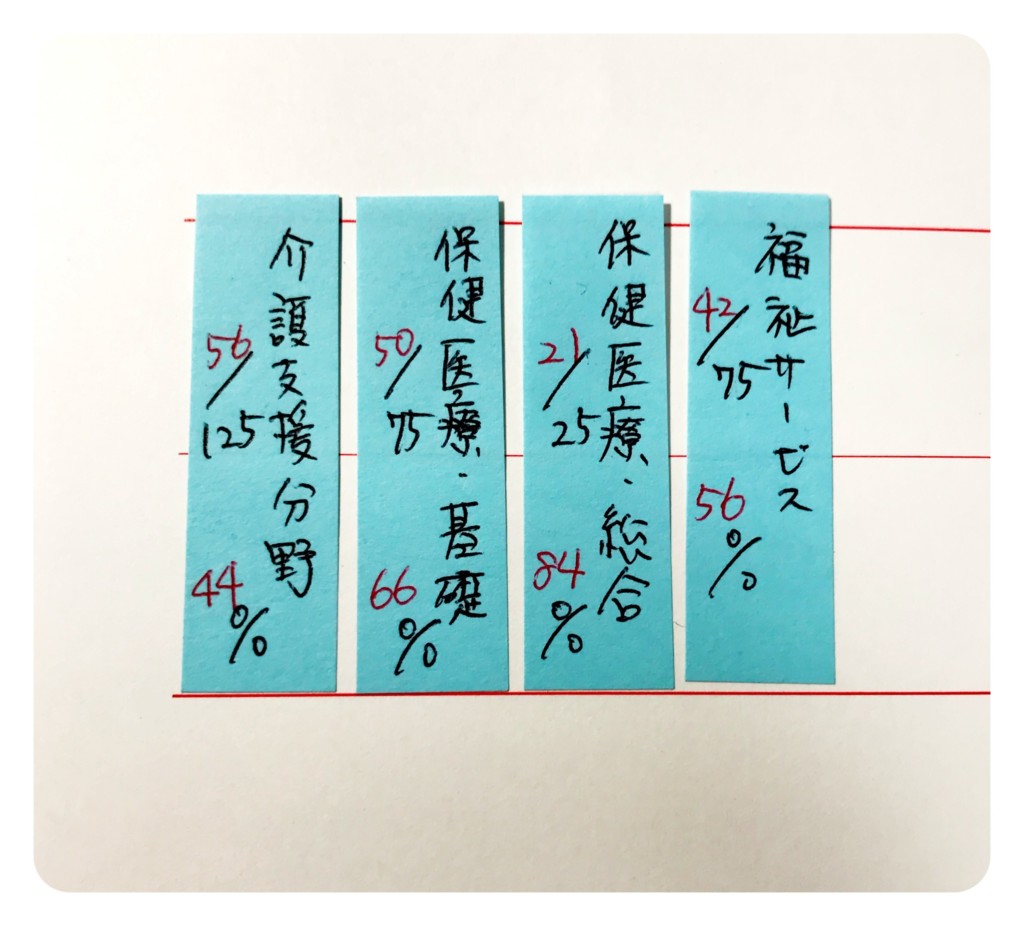

先ほどの私のノートの上の方についている付箋がそうです。

1回ごとの得点率と、5年分の得点率の両方を出しておきます。

私が実際にやった過去問5年分の得点率を付箋で貼ったものを掲載しておきます。

過去問5年分の分野別得点率

できが悪いのは内緒です。

そして私は、2つの分野よりさらに細かく分けて勉強しました。

得点率の出し方は、「出来た問題数÷出題数」で算出できます。

繰り返しになりますが、ケアマネ試験でポイントとなるのは各分野で70%以上点を取ることです。

極端な話、過去問を3〜5年分解いてみて70%を超えている分野については、自分の知識としてある程度身についている分野なので、とりあえずは手をつけなくて良いということです。

私の付箋を例にするのであれば、「保健医療・総合」が70%を大きく超えているので、この部分に関しては直前まで勉強をしないと思い切ることにしました。

1回目でここまでやったら、2回目、3回目と同じように挑戦していきましょう。

【 3 】ワークブックで知識を増やす

得点率まで出した後にしてほしいことは、「ワークブックで知識を増やす」ということです。

「やっぱりワークブック読まないとダメだよね…。いつもなかなか読み終わらなくて、気がつくと試験日が来てるんだよね。」

いえ、ワークブックは「補助教材」なのでテキストのように最初から最後まで読んで使うということはしません。

もしかしたら、今まで合格できなかった人はテキストやワークブックを読むことに時間を使い過ぎているかもしれません。

では、ワークブックをどのように活用するのか。

過去問の解説を読んでも意味が理解できなかったときです。

過去問は、解きっぱなしは絶対にダメです。

間違えた問題は、必ず過去問の解答についている解説を読みましょう。

大抵は、解説を読めば理解できるようになっていますが、解説を読んでも理解できないことが時々あります。

そこで登場するのが「ワークブック」ということです。

注意ポイント

問題を解く → 間違えた問題の解説を読む → 解説が分からない問題をワークブックで補足する

これが短期間で得点を挙げていくための勉強法です。

【 4 】模擬問題集を解く

過去問を決めた回数解き終えたら、次に挑戦してほしいのが「模擬問題集」です。

模擬問題集をおすすめする理由は2つあります。

ポイント

- 問題数が多い

- 難易度が高い

模擬問題集は、なんと言っても問題数が多いです。

過去問には出てこなかった問題もありますから、試験問題を網羅していくことができます。

そして、なぜか分かりませんが過去問より難しい問題が出ます。

模擬問題集を解くときも、出来なかった問題には付箋をつけるなり、印をつけるなりして繰り返し解くようにしましょう。

解説も書いていますので、間違えた問題は解説をひたすら読みましょう。

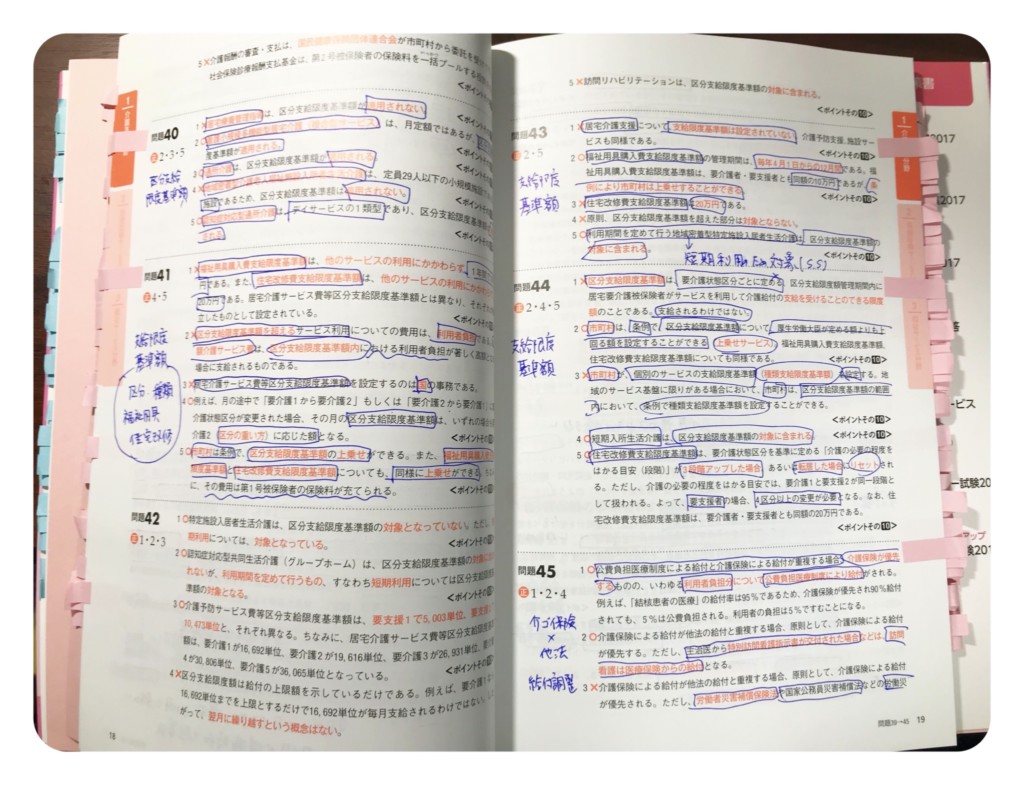

私は、模擬問題集の解説集に書き込みながら覚えました。

実際に使用した模擬問題集

模擬問題集でも大切なことは、自分で説明しながら解くということです。

説明できるということは、理解できているということになるからです。

模擬問題集は、当日までひたすら続けましょう。

しつこいようですが、ケアマネ試験の勉強をするうえで大切な考え方は、「得意な分野を伸ばそう」ではなく「苦手な分野も7割まで」です。

過去問も模擬問題集も、ひたすら数をこなすだけになってくると理解をすることが疎かになってきます。

気が付くと問題を解くだけが目的になってしまいます。

問題を解きながらしっかりと理解することを心がけましょう。![]()

ケアマネージャーの試験は勉強方法を効率化しないと受からない

ケアマネ試験を受ける人の多くが、「仕事をしている人」ではないでしょうか。

仕事をしながら資格を取ろうとしている人に多い悩みが「勉強する時間がない」ということです。

効率よく勉強するために大切なことが2つあります。

ポイント

- 隙間時間を活用する

- 過去問やワークブックは分解する

隙間時間の活用の活用はしている人はいるかもしれませんが、教材を分解する人は少ないのはないでしょうか。

それでは、1つずつ見ていきましょう。

【 1 】隙間時間を活用しよう

過去問を解くときに大切なことが、「隙間時間の活用」です。

過去問も、1年度分を解いて答え合わせるするところまでを1日で出来るとよいのですが、社会人だとなかなか時間が取れませんよね。

そこで実践してほしいのが、隙間時間の活用ということになります。

隙間時間を活用するために大切なことが1つあります。

ポイント

自分が1問解くためにかかる時間を把握しておく

たとえば、私の場合は、「問題を写す → 選択肢を写す → 問題を解く → 解説を写す」という勉強法をしていました。

この方法で1問にかかる時間は15分でした。

これを知っていたことで、「あ、今30分くらい時間あるから2問やっちゃおう」と集中して2問だけ解くということができました。

限られた時間の中で勉強をしなくてはいけないので、合格するためには隙間時間の活用は必須です。

1日の生活の中に、実は隙間時間というのは溢れています。

「ケアマネ試験に合格するためだ!」と自分を奮い立たせて隙間時間を上手に活用しましょう。

【 2 】過去問やワークブックを分解しよう

過去問にワークブック、模擬問題集を持ち歩くことになったら重たいし荷物増えるし面倒じゃないですか?

しかも、もし毎日が隙間時間を活用して勉強法をする人であれば余計に邪魔ですよね。

そこでおすすめしたいのが「教材を分解する」ということです。

学生であれば、1日に2回も3回も過去問解くかもしれないですし、社会人でも休日であればそれくらいこなすかもしれません。

まあ、そのときはそのときで、必要な分持ち歩けば良いかと思います。

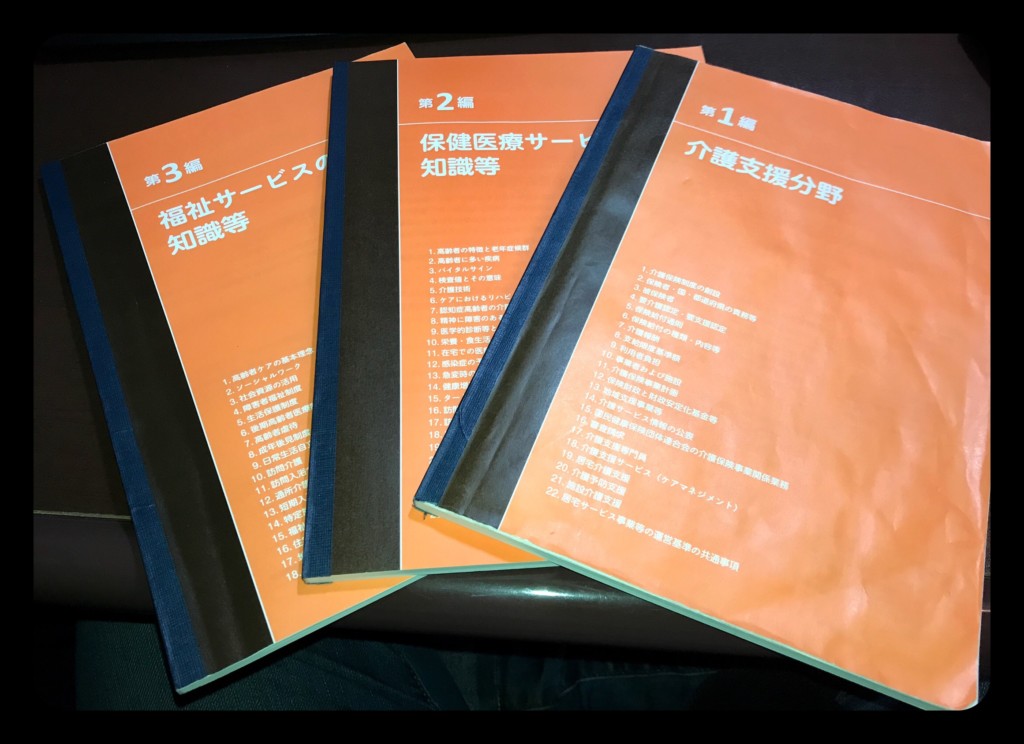

私は、買った初日にそれぞれに切断しました。

こんな感じです。

実際に切断して使ったワークブック

こうしてしまえば、「今日は第1編の内容の部分しか復習できないから…」なんて日は、その部分だけ持ち歩けば良いし、「通勤電車で読もう…」とか思ったときも、わざわざ重たいテキスト丸々持ち歩かなくて良いんです。

過去問も、5年分あるのをすべて1年ずつに裁断しました。

過去問を1日で5年分解く人とか、ワークブックを1日で全部読む人ってあまりいないと思うんですよね。

過去問にしてもワークブックや模擬問題集にしても、分解してしまえば持ち運びしやすくなりますから、「今日は2018(平成30)年のところだけ持って出かけよー!」なんて気軽にできます。

時間を有効活用するために、教材は分割して使用することをおすすめします。

ケアマネ試験のおすすめの教材は?

ケアマネ試験を勉強するときに役に立つおすすめの教材を紹介しておきます。

私が実際に使用したものを掲載しておきますので参考にしてみてくださいね。

過去問

中央法規から出版されている過去問です。

私は中央法規を愛用しているので迷わず選びました。

特に愛用の出版社がないようでしたら使ってみてくださいね。

ワークブック

同じく中央法規のワークブックです。

過去問やワークブックは同じ出版社にしておくと使いやすいです。

模擬問題集

こちらも同じく中央法規から出版されています。

2019年までは「模擬問題集」という名前でしたが、どうやら2020年からは「合格問題集」に名前が変わっているようです。

番外編

こちらは、私がケアマネ試験を合格した後に出版され始めた本です。

中身を見てみましたが、試験用にはもちろん、今後ケアマネ業務をする予定の人は1冊持っていても良いと思います。

制度のことなど、忘れてしまったときに見返すために1冊必携です。

まとめ:ケアマネ試験の合否は勉強方法で決まる

今回は「ケアマネ試験の勉強方法|1発で合格した勉強ノートを公開」ということでお話をしてきました。

大切なことなので、最後にまとめとしてもう1度書いておきます。

まとめ

ケアマネ試験の勉強方法は4つの手順で進める

- 過去問を解く

- 過去問の分野別の得点率を出す

- ワークブックで知識を増やす

- 模擬問題集を解く

ケアマネ試験は勉強方法を効率化しないと受からない

- 隙間時間を活用する

- 過去問やワークブックは分解する

これが私がケアマネ試験に1発で合格するために実践した勉強方法のまとめです。

大学の入学試験でも、赤本と呼ばれる各大学の過去問を何度も解いて徹底的に対策をすると言われています。

それと同じで、ケアマネ試験の過去問を徹底的に解いて、分析していくことが合格の近道です。

ケアマネ試験は、受験資格が厳しくなったり、関東では受験料が上がったりと、受験者数が減少傾向にあります。

そんなケアマネ試験にみなさんが必ず合格できることを心から応援しています。

がんばってくださいね。